【每日一知】反物质 (anti matter)

介绍

反物质(英语:antimatter)在粒子物理学中是反粒子概念的延伸

正电子、负质子都是反粒子,它们跟通常所说的电子、质子相比较,电量相等但电性相反。科学家设想在宇宙中可能存在完全由反粒子构成的物质,也就是反物质。

当正反物质相遇时,双方就会相互湮灭抵消,发生爆炸并产生巨大能量。如同普通物质是由普通粒子所构成的。例如一颗反质子和一颗反电子〈正电子〉能形成一个反氢原子,如同电子和质子形成一般物质的氢原子。

此外,物质与反物质的结合,会如同粒子与反粒子结合一般,导致两者湮灭,且因而释放出高能光子(伽马射线)或是其他能量较低的正反粒子对。正反物质湮灭所造成的粒子,赋予的动能等同于原始正反物质对的动能,加上原物质静止质量与生成粒子静质量的差,后者通常占大部分。(爱因斯坦相对论指出,质量与能量是等价的。)

历史

1927年12月,英国物理学家保罗·狄拉克提出了电子的相对论方程,即即狄拉克方程。

有趣的是,等式中发现除了一般正能量之外的负能量结果。这显示出一个问题,当电子趋向于朝着最低可能的能级跃迁时;

负无限大的能量是毫无意义的。但为了要弥补这条件,狄拉克提出真空状态中是充满了负能量电子的“海”,称作狄拉克之海。任何真实的电子因此会填补这些海中具有正能量的部分。

"狄拉克之海简单说就是量子真空的零点能组成的负能量的粒子海。尽管这些粒子是不可观察的,但它们决不是虚幻的,如果用足够的能量就可以形成,哪里有物质,哪里就有狄拉克之海,想象观察到的宇宙就好像漂浮在其表面上。"

衍伸这个想法,狄拉克发现海中的这些“洞”则具有正电荷。起初他认为这是质子,但赫尔曼·外尔指出这些洞应该是具有和电子相同的质量。

1932年由美国物理学家卡尔·安德森在实验中证实了正电子的存在。在此期间,反物质有时也常被称作“反地物质”。虽然狄拉克自己没有使用反物质这个术语,但是后来的科学家将反质子等粒子称呼为反物质。完整的反物质元素周期表由查尔斯·珍妮特(Charles Janet)于1929年完成。

1995年欧洲核子研究中心的科学家在实验室中制造出了世界上第一批反物质——反氢原子。1996年,美国的费米国立加速器实验室成功制造出7个反氢原子。

1997年4月,美国天文学家宣布他们利用伽马射线探测卫星发现,在银河系上方约3500光年处有一个不断喷射反物质的反物质源,它喷射出的反物质形成了一个高达2940光年的“反物质喷泉”。由于我国参与了这项研究,因此新闻媒体曾热心地宣传过它。美国著名华裔科学家丁肇中也正致力于此。

1998年6月2日,美国发现号航天飞机携带阿尔法磁谱仪发射升空。阿尔法磁谱仪是专门设计用来寻找宇宙中的反物质的仪器。然而这次飞行并没有发现反物质,但采集了大量富有价值的数据。

2000年9月18日,欧洲核子研究中心宣布他们已经成功制造出约5万个低能状态的反氢原子,这是人类首次在实验室条件下制造出大批量的反物质。

性质

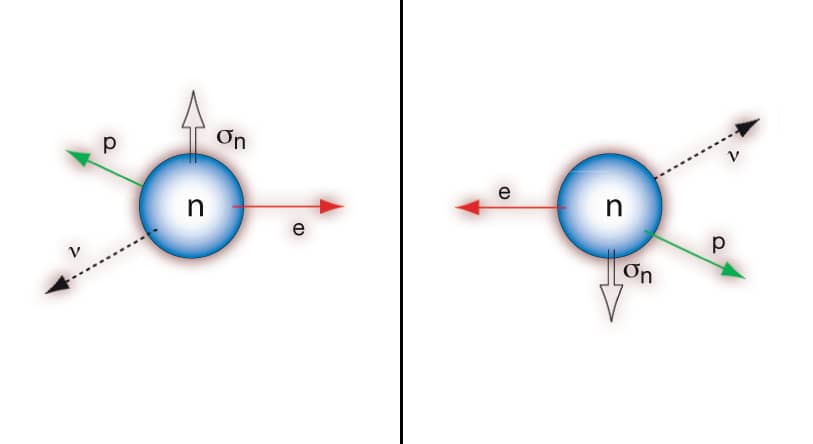

反质子、反中子和反电子如果像质子、中子、电子那样结合起来就形成了反原子。

反物质和物质一旦相遇,就相互吸引、碰撞并完全转化为光并释放出的巨大的能量,这个过程叫做湮灭。湮灭过程会释放出正、反物质中蕴涵的所有静质量能,根据爱因斯坦著名的质能关系式──E=mc²,一种在科学界受到普遍认同的理论认为,宇宙大爆炸早期曾产生了数量相当的物质和反物质,随后发生的物质和反物质的湮灭消耗掉了绝大部分的正、反物质,遗留下的少部分正物质构成了现如今的物质世界。理论上宇宙大爆炸时所产生的粒子与反粒子应该数量相同,但是为什么现今所遗留下来的绝大多数都是正粒子,这即所谓的“正反物质对称性破坏”(对称破缺),虽然在几个粒子对撞试验中,都发现了正粒子与反粒子的衰变略有不同,即所谓的电荷宇称不守恒(CP破坏),但在数量上仍不足以解释为何现今反物质消失的问题,这在粒子物理学上仍是一大未解决的问题。